تُعَدُّ معضلة الشر ووجود الله من المعضلات التي تتعدد حولها الآراء في كل زمان..

ولعل السبب الأساسي في نشأة هذا التَّعدُّد يرجع إلى الابتعاد عن ضوء الوحي المنزَّل أولًا، ثم الاختلاف حول مصدر القيمة الخُلُقية التي يُمثِّلُها الفعل نفسه، سواء كان هذا الفعلُ خيرًا أو شرًّا.

لقد حار الناس قديمًا حول تحديد الجهة التي يمكن أن يَستمد الفعلُ منها قيمتَه الخُلُقيَّةَ؛ هل هي مجموعة الدوافع والبواعث التي تَخلُقُ في الإنسانِ الرَّغبةَ للقيام بالفعل المُعيَّن، أم هي النتائج والغايات التي يهدف إليها الإنسان من وراء فعله؟

الخير والشر عند اليونان

الاتجاه الأول:

ويسمى بِـ”اتجاه الدوافع والبواعث”، حيث يستمد الفعل قيمته الخُلُقية من الباعث الداخلي الذي يَدفع الإنسان إلى القيام بالعمل الخُلُقي، ولا عِبرة هنا بنتائج الفعل وغاياته، وقد اختلف أصحاب هذا التَّوجُّه فيما بينهم حول تحديد طبيعة هذا الباعث الخُلُقي وتوضيح معناه.

الاتجاه الثاني:

ويسمى بِـ”الاتجاه الغائي”، وهو الذي يستمد القيمة الخُلُقية للفعل من نتيجته الحاصلة عنه، ويندرج تحت هذا الاتجاه أصحابُ مذهب اللَّذَّة، وما تفرَّع عن هذه المذاهب من آراء؛ فكل فعل يؤدي إلى السرور واللَّذَّة ويبتعد عن الألم والغم يكون خيرًا. وإذا كان العُرف الاجتماعي أو التَّقاليد المحلية يقفان حائلًا دون إرواء اللَّذَّة، فما علينا إلا أن نُعلن الثَّورة على هذه التقاليد ونحتقرها؛ لأنها تقف ضد طبيعة الأشياء.

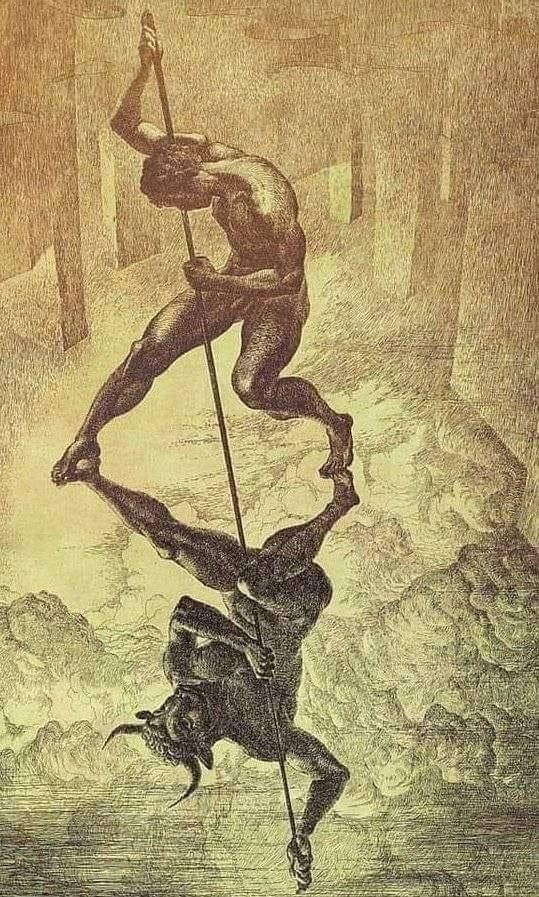

الخير والشر عند المثنوية

المَثنوية هم الذين يقولون بأصلين للوجود (مثنى)، مختلفين تمام الاختلاف، كل منهما له وجود مستقل في ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الذي تتصارع فيه القوى المتضاربة.

ومن أبرز هؤلاء المثنوية هو “ماني بن فاتك” البابلي (216 – 277م)، الذي تُنسب إليه فرقة المانوية: كان نصرانيًّا تأثر بالمجوسية، فزعم أن للعالم خالقَينِ منفصلَينِ؛ هما النور (إله الخير) والظلمة (إله الشر)، وهما في تضادٍّ وصراع دائم لا ينتهي.

امتد أثر هذه الاتجاهات والأفكار إلى العصور الحديثة، فشمل كل مدارسها الفلسفية رغم اختلاف التسميات وتعدد المشارب. والخلافاتُ القائمة بين هذه المدارس خلافاتٌ في التفصيل وطرق التعبير، وكلها ترجع في معظمها إلى عوامل البيئة والثقافة. أما القضايا العامة الكُلِّية؛ فلا تخرج عن هذين الاتجاهين، وترتب عليها أثر خطير؛ «حيث غدا الشر طبيعيًّا”، ولا حاجة إلى بذل كل تلك المجهودات في إنكاره والأمر بالمعروف، أو إدانته والدعوة إلى الإصلاح، بل تغدو النفعية والبراجماتية إجابة معقولة؛ كي يستطيع الإنسان أن يتصالح مع نفسه وأن يتحكم في أقداره.

ومع صعود لاهوت الشر، الذي يُسوِّغ الشر فلسفيًّا ليغدو ذلك دين الناس، يتوارى الخير ومعاني الإيثار والفضيلة والتضحية كتجليات لا عقلانية على الأغلب».

الفطرة ودورها في معرفة الخير والشر

لقد غرس الله تعالى في الإنسان -وفي كل كائن حي- بصيرة أخلاقية غريزية تساعده على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، يستطيع أن يميز بها بين الخير والشر والحسن والقبيح، ويُصدِر بها أحكامًا تُقيِّم نوعَ السلوك الإنساني وتُحدِّد اتجاهَه نحو الاعتدال أو الانحراف. وهذه البصيرة قد زوَّد الله بها الإنسان لِيستطيع أن يواجه بها عملية الاختيار، والانتقاء لكل ما هو نافع ومفيد وملائم لطبعه من أشياء، وأن يسترشد بها أنماط السلوك الأخلاقية التي تبني الفرد وتشده نحو الجماعة، وتنأى به عن الانحراف والسلوك الشَّاذِّ، وعمَّا يَنفر منه الطبع الفطري السليم.

ونور هذه البصيرة لا ينطفئ، ولكنه قد يخبو ويذبل نتيجة أنماط معينة من السلوك، أو بسبب عدم الانصياع لهذه البصيرة، ولكنه سرعان ما يشتعل، فيُنير لصاحبه سُبل الحياة، وذلك عند إحساسه بما يُسمَّى بوَخزاتِ الضمير، أو يثور عنده إحساسُ الشعور بالألم والندم عندما يرتكب بعض الأخطاء والآثام.

لماذا خلق الله الشر؟

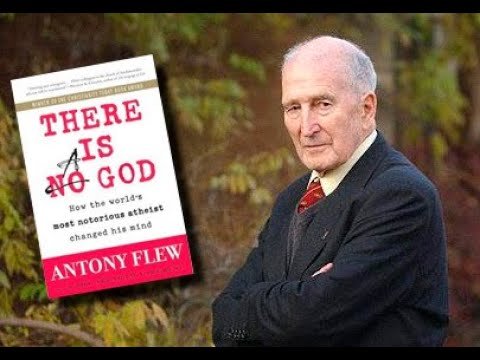

لعل مشكلة القضاء الإلهي وعلاقتها بوجود الشر في العالم من أكبر المشكلات الفلسفية خطورةً وتعقيدًا، والتي أوقعت في شراكها إمام الإلحاد الأكبر في القرن العشرين؛ الفيلسوف الإنجليزي “أنطوني فلو” Anthony Flew (1923 – 2010)، وذلك قبل تراجعه عن هذا الاعتقاد في آخر عمره وتبديده لشبهاته في كتابه المهم: “هناك إله” There’s a God.

وتنبع خطورة هذه المعضلة من اتصالها بالجانب الغيبي وارتباطها بنصوص من الكتاب والسنة من جانب، ولأن ظاهر هذه النصوص قد يبدو معارضًا للقول بالمسؤولية الإنسانية وحرية الفرد من جانب آخر.

ومما يجب إحسان فهمه، أنَّ لله تعالى -العليم، الحكيم، القدير، الخبير، القاهر فوق عباده- قضاءين وإرادتين مختلفتين، وهما: القضاء الكوني والقضاء الديني.

النوع الأول:

قضاء كوني قدري ضروريُّ الوقوعِ، تعبيرًا عن مشيئة الله النافذة في مُلكه التي لا تخلو من الحِكمة، والغاية ونفاذ القضاء الكوني في مُلك الله، ولا يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة ثوابًا وعقابًا ولكن يجب عليه في ذلك أحدُ أمرين:

الأول: الشكر لله أن تسبب عن نفاذ قضائه ونِعَمِه؛ لأنه حينئذ وَلِيُّها وصاحبها.

والثاني: الصبر على قضائه إن أصابه بسوء؛ لأنَّ ذلك لا يخلو من حِكمة مطلوبة لله، بالإضافة إلى ما في ذلك من خير كثير قد يَخفى على المرء معرفتُه.

النوع الثاني:

قضاء ديني تكليفي شرعي مبني على الاختيار وإرادة الإنسان، وهو يتعلق بالشريعة أمرًا ونهيًا، وهو مناط بالثواب والعقاب في الآخرة.

والعبادات التي تقع من المسلم مع أنها تخضع للقضاء الديني، فهي تخضع في الوقت نفسه للقضاء الكوني ما دامت قد وقعت في الكون فعلًا، فلا تخرج عن هذا القضاء الكوني الشامل لكل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فلا يَعزُبُ عنه شيء في الموجودات. والكفر والفسوق والعصيان ما دامت قد وقعت في الكون فعلًا، فلا تخرج عن هذا القضاء الكوني. وينبغي مع ذلك ألا نفهم مِن تعلُّق القضاء الكوني بها أن الله يحبها، أو يَرضى عنها، فليس كلُّ ما يتعلق به القضاء الكوني محبوبًا لله، بل يتعلق به القضاء الكوني؛ لِما لله في ذلك من حكمة، فقد يكون وسيلة إلى تحقيق مطلوب أو دفع مكروه لا يندفع إلا بذلك، فلا يكون محبوبًا في ذاته، بل هو مطلوب لِما يتعلق به من مصالح للعباد، وهي خير ورحمة لهم ورحمة بهم ووجودها أولى في الحكمة من عدمها.

وما أصدق قول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه:

“إن الله تعالى أراد بنا شيئًا، وأراد منا شيئًا فما أراده بنا طواه عنَّا، وما أراده منَّا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منَّا؟”

المصدر: كتاب الأشرار؛ كيف أصبحنا نحب أشرار السينما.